走出黑眼湾的农民作家

本刊记者 李 旭

——访全国人大代表马慧娟

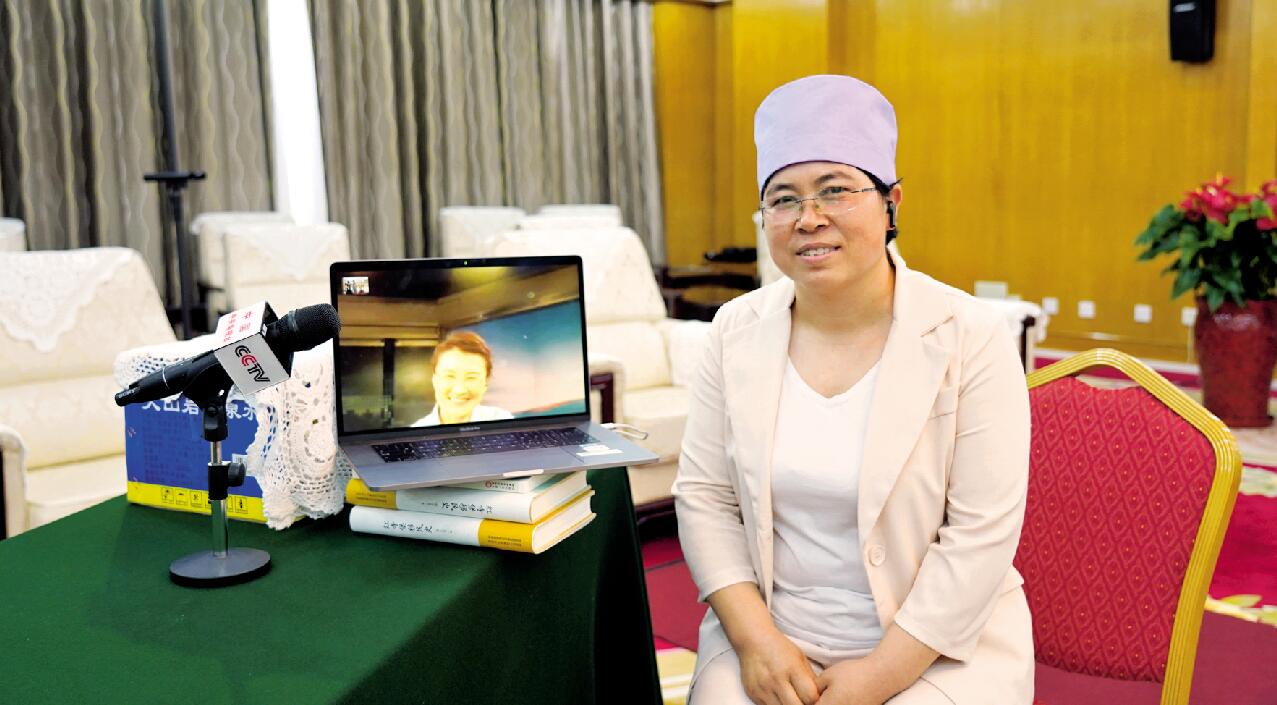

马慧娟接受央视“面对面”节目视频连线采访

黑眼湾,是宁夏南部山区泾源县一个小得不能再小的村子,它地处大山深处,全村只有10来户人家,祖祖辈辈靠天吃饭,交通基本靠毛驴。就是这样一个闭塞的小村庄,在全民脱贫奔小康的路上也没有被落下。从这里,还飞出了一只“金凤凰”。

“从一个初中毕业的农民到走进人民大会堂的人大代表……每一次努力向前,支撑自己的不仅仅是梦想,还有整个时代的引领和召唤。”马慧娟在她的新书《走出黑眼湾》中这样写道。

从农民到作家再到全国人大代表,80后的马慧娟无疑是成功的。成功的背后,是坚守多年的梦想,还有为之不懈的努力奋斗。

从农民到作家,十年终圆文学梦

辍学的那一年,马慧娟刚16岁。她在心中一遍遍问自己,“我的书和远方还会有吗?”回答她的只有群山的沉默。马慧娟说,在黑眼湾,书和远方是最没用的东西,有想这些的时间,不如去地里多干一把活,还能让自己吃饱肚子。

得益于自治区实施的异地搬迁扶贫工程,2000年,马慧娟一家从黑眼湾搬到红寺堡区红寺堡镇玉池村,在罗山脚下、黄河岸边的一片荒滩上扎下根,种田、养牛、养羊、打工。“那时日子过得很苦,可让我最不能忍受的是心灵的孤独,周围没有能交流思想的人,你跟人家讲文学谈梦想,人家会把你当疯子。”马慧娟说。

“那时候,在农村借本书比借钱都难”,10年间,马慧娟没读过一本书。“后来幸好有了网络和手机,让我接触到了外面的世界”,马慧娟说。从2010年开始,她以“溪风”为网名,将身边的人和事、自己的观察和感悟写成文字发表在QQ空间里,这让她收获了大批读者。从此,马慧娟白天忙农活、操持家务,晚上就趴在炕头边写作,从几十字的“说说”逐渐发展到几百、几千字的随笔、散文,每一个字都是她在手机上按出来的。这些年马慧娟一共用坏了13部手机,寿命最短的只用了几个月。

2016年,马慧娟出版了自己的第一本书《溪风絮语》。随后她又陆续出版了散文集《希望长在泥土里》《农闲笔记》,与人合著报告文学《盐池故事》,并在《黄河文学》《朔方》等刊物发表文章近40万字,成了当地小有名气的“草根”作家。

“我一直想出一本书,一本讲述农民生态搬迁故事的书。”在2020年4月举办的宁夏全民阅读活动上,《走出黑眼湾》新书揭幕,马慧娟终于圆了多年的心愿。作为移民搬迁的亲历者,她记录了黑眼湾10多户人家从故土难离到乔迁惊喜、再到脱贫致富的故事。“我不想世人一提到西海固就只想到贫穷和苦难,在国家和自治区扶贫政策的帮扶下,西海固已经发生了翻天覆地的变化。”马慧娟说。

从黄土地到人民大会堂,泥土书香履职忙

2018年,马慧娟当选为第十三届全国人大代表。临去北京参加两会前,母亲一番话让她泪流满面:“女子,没想到你一个在驴背上长大的姑娘,现在居然要坐飞机去北京了。”3年来,马慧娟一直为乡村文化建设忙碌着,她走村入户,了解乡亲们的所思、所想、所盼,把他们的呼声带上全国两会。2018年,马慧娟提出“为传统技艺和民间艺人建档立卡”的建议;2019年,她就“互联网时代的文盲”现象提出“二次扫盲”,用互联网实现乡村振兴梦的建议。

在2020年全国两会上,马慧娟的建议依然根植泥土、饱含关切,重点聚焦基层文化协管员队伍建设。经过前期深入细致的调研,马慧娟发现每个村的综合文化服务中心都建得很好,设施齐全,就是缺少专门的文化协管员。“目前村上这块工作大多由村会计或妇联主席兼任,他们难以全身心投入到文化服务工作中来。另外,一些文化协管员的文化才能不足,也制约了文化服务中心作用的发挥。”“应该让专业的人做专业的事”,马慧娟说。因此她建议,适当提高村级文化协管员待遇,保证专人专款,同时招聘有学识、有才艺、有干劲的“三支一扶”人员、返乡大学生等到农村综合文化服务中心担任文化协管员,完善制度保障,留住基层文化人才。

全国两会结束回到家中,马慧娟一边忙农活,一边将全国两会精神传达给乡亲们,田间地头成了她的宣讲台。对于大家伙儿最关心的脱贫问题,马慧娟说:“政府工作报告提出,脱贫是全面建成小康社会必须完成的硬任务,要坚持现行脱贫标准,增加扶贫投入,强化扶贫举措落实,确保剩余贫困人口全部脱贫,健全和执行好返贫人口监测帮扶机制,巩固脱贫成果。”马慧娟鼓舞大家要对未来充满信心:“党和政府坚持人民至上的根本立场和执政理念,咱们只要跟着党走就对了。”

生在农村长在农村的马慧娟与农民群众有着与生俱来的亲近,这让她的履职很接地气。2018年,一名农村读者给她留言,很喜欢读书却没有地方借书。于是她就依托村里的农家书屋创办了“泥土书香读书社”,募集各类图书近万册,号召村里的妇女有空都来读书,多了解外面的世界。她还在读书社里成立了互助学习小组,教大家识字,为乡亲们“扫盲”。如今,读书社也是她宣讲全国两会精神的重要平台。

“以前我不会写自己的名字,连厕所外面的‘男’和‘女’两个字都分不清。”玉池村村民苏发说,现在她会写自己的名字了。村民杨芙蓉有一手编织帽子的好手艺却不知如何打开销路,来读书社学会写字后,她兴奋地说,“等识字多了就去网上卖帽子”。村民们读书识字的积极性被调动起来了,马慧娟的信心更足了,她建议在红寺堡区每个村子都成立读书社,并在读书社里引进技能培训,让更多村民受惠。

马慧娟这位普通农家妇女,不甘命运的安排,即使生活再苦再累也没有放弃过对梦想的追求,在奋斗中绽放芳华,一步步实现了自己的人生价值。2020年全国两会期间,马慧娟接受央视“面对面”节目专访,与全国观众分享了她这些年用手机写作、创办读书社、为乡村文化建设奔走发声的故事。节目在央视新闻频道播出后感动了无数人,也激励着国人尤其是青年一代为梦想而奋发前行。G

责任编辑:闫院平

>>><<<

【作者】:

【来源】:《共产党人》11期